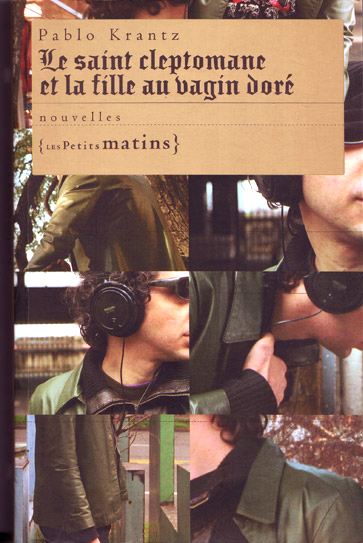

Le saint cleptomane et la fille au vagin doré

Libro de cuentos

Editorial Les Petits Matins (Francia, 2007)

272 páginas

14 Cycles migratoires

La petite gare routière était comme un quartier marginal à l’intérieur de la puissante gare ferroviaire de Barcelone : deux ou trois baraques tiers-mondistes, couvertes de pancartes déglinguées, à seulement quelques mètres mais à des années-lumière des centres commerciaux à air conditionné et des drugstores monstres de la mégapole des trains européens. Un vestige de la vieille ville, celle d’avant les jeux olympiques de 1992, avant Manu Chao et le tourisme du week-end, les pilules magiques et les plages artificielles. Celle des ruelles glauques et des rondes d’héroïnomanes, la ville-cimetière que le sida et l’Union européenne ont effacée à jamais.

Je marchais en pensant à ces choses que quelqu’un devait m’avoir dites – parce qu’en ce qui me concerne, je n’invente jamais rien –, en route vers l’autobus du retour, quand je me suis retrouvé devant une scène pour le moins étrange : une espèce de semi-punk mal rasé, avachi sur un sac à dos gigantesque, discutait avec un agent de surveillance, peut-être un policier (mon ignorance au sujet des uniformes espagnols était complète à l’époque). Tous deux souriaient et l’agent parlait sans s’arrêter, le visage angélique et le regard tourné vers la ligne d’horizon.

Peut-être les choses sont-elles ainsi en Espagne, pensais-je, faisant quelques associations d’idées qui pouvaient très bien n’avoir aucun sens ; mélangeant absurdement les chansons de la Guerre civile à un paragraphe perdu d’un livre de Chesterton ; rêvant éveillé d’un pays de gentilshommes où les ennemis seraient si sûrs de l’être qu’ils pourraient trinquer ensemble quelques instants avant de commencer à se déchiqueter.

De toute façon, l’instant d’après je ne pensais une fois encore à rien de particulier, et je continuais mon chemin, presque en chantonnant, vers le terminal des lignes X pour vérifier horaires et quais de départ.

La réceptionniste blonde m’a donné les explications correspondantes, avec le plus pur accent espagnol et un sourire plein d’ennui. C’était simple : le bus de sept heures partirait précisément à dix-neuf heures de là, juste en face. Juste en face, où les gens commençaient déjà à s’agglutiner sans ordre ni méthode. Au milieu de la foule, je distinguais l’agent de sécurité angélique qui déambulait parmi les bagages et les familles nombreuses comme on se promènerait sur une plage bondée, le regard fixé sur l’Éternité.

Quelques instants plus tard, je l’ai vu s’arrêter et engager la conversation avec un Asiatique qui paraissait fraîchement débarqué de la banlieue de Saïgon.

Comme j’avais encore un peu de temps avant dix-neuf heures, je suis allé dans un des bouis-bouis d’en face – un autre rescapé des bulldozers de la prospérité – pour y prendre un café au lait à un euro trente en regardant de vieilles publicités de sodas et de footballeurs disparus.

« Une ville de nouveaux riches avec des velléités indépendantistes », m’avait lancé la veille un compatriote, avec une rage à peine dissimulée.

« Pas des nouveaux riches, mais des nouveaux Européens, ce qui est bien pire », lui avait répondu, depuis la table voisine, un Latino-Américain anonyme.

Enfin, l’heure de s’agglutiner en désordre frénétique devant les portes du bus est arrivée.

L’agent angélique parlait alors à une femme à demi voilée et dotée de quelques rejetons timides, lui disant des choses telles que :

– Ah, l’Égypte, j’adore ce pays ! J’ai toujours voulu aller là-bas. Un pays plein de magie.

L’homme continuait avec son regard lointain, comme s’il passait en revue les pyramides. La femme souriait, émue par tant d’intérêt et de flatterie de la part d’un presque représentant de la loi. À côté d’eux, un grand Arabe avec une chemise de vendeur de voitures d’occasion mâchait nerveusement un chewing-gum. Il semblait faire de grands efforts pour regarder dans une autre direction. Je n’ai pas réussi à comprendre s’il s’agissait du mari jaloux de la femme voilée ou d’un simple fouineur. La dame, dont le sourire atteignait déjà des proportions disneylandiennes, a appelé l’un de ses fils pour qu’il vienne saluer l’agent, parrain inattendu et angélique. L’enfant, accroché à une balustrade, leur a adressé un sourire embarrassé mais n’a pas bougé d’un millimètre. L’homme multipliait les éloges : pyramides ! Sphinx ! Pharaons ! Chameaux et scarabées bleus à perte de vue ! Tellement de documentaires et de films à ce sujet ! Puis, sans transition, il s’est lancé dans un petit cours pratique sur l’immigration illégale : en Espagne, surtout des Marocains. Et des Latino-Américains, bien entendu. En tout cas, peu d’Égyptiens. Ils préfèrent l’Italie, c’est plus près pour eux. Mais c’est une affaire de cycles. De cycles migratoires, comme pour les oiseaux, les hirondelles, enfin, toutes ces bestioles-là.

Il y avait aussi un certain Ahmed (ou du moins c’était comme ça que le hélait son collègue, l’angélique), sorte d’Arabe-enfant à lunettes et à visage acnéique qui parcourait les quais en donnant des ordres à tout le monde, en espagnol ou dans un français rudimentaire. Quand quelqu’un ne comprenait pas, l’agent Ahmed savait bien ce qu’il avait à faire. Il se plantait devant sa victime et lui parlait encore plus fort, en ouvrant démesurément la bouche, séparant les mots en syllabes furibondes, regardant son interlocuteur frénétiquement dans les yeux comme s’il essayait d’établir une communication spirite directe avec son inconscient.

C’est une chose que tous les fonctionnaires d’Europe semblent connaître : dans la glande pinéale de chaque être humain ont été jadis archivées toutes les langues du monde. Il suffit de bien mâcher ses mots, de les lancer avec l’énergie suffisante, pour que le mécanisme se mette en branle – cette tour de Babel secrète qui grandit sans cesse dans notre intérieur, défiant Dieu, la Sainte Vierge et tous les services d’immigration de notre minuscule planète.

Le sourire d’Ahmed grandit encore et encore à chaque mot, à chaque cri. Puis il s’éloigne vers de nouveaux divertissements, vers une nouvelle famille nombreuse et colorée qui le regarde avec des yeux d’oiseau migrateur égaré. « Les bagages de l’autre côté ! » crie-t-il alors, et il brutalise d’un coup de pied expéditif les valises imprudemment garées sur le trottoir.

Pour éviter de mauvais traitements à mes bagages – en réalité, une valise unique et sous-alimentée –, je les emmène de l’autre côté. « À Paris », dis-je, et l’ange sociable, qui semble m’avoir suivi jusqu’à ce côté du bus, me demande : « Porteño*, n’est-ce pas ? » J’acquiesce, un peu surpris, trop habitué déjà à l’anonymat parisien, dans lequel les accents et les jargons se croisent et s’entrechoquent dans une symphonie – ou une cacophonie – planétaire qui doit s’entendre jusqu’à la petite pointe lumineuse de la tour Eiffel.

– Vous avez un accent si caractéristique… L’Argentine ! J’ai toujours voulu visiter ce pays ! Mais je ne sais pas si c’est le meilleur moment. Qu’est-ce que tu en penses ?

– Vous dites ça à cause de la crise ?

– Oui, ici on a vu pas mal d’images à la télé. Les pillages et tout ça. Et maintenant ça doit faire un an que c’est plein d’Argentins par ici. D’Archentins, comme vous dites. À un moment, il y en avait tellement qu’il n’y avait plus de place dans les pensions, et ils étaient obligés de dormir entassés dans les distributeurs automatiques, en plein hiver ! L’hiver le plus froid dont je me souvienne ! Alors que chez vous il fait si chaud ! Qu’est-ce que tu en dis, c’est le bon moment pour aller voyager là-bas ?

– Eh bien… Les kidnappings ont beaucoup augmenté, mais les prix ont baissé presque au même rythme.

– Je vois ce que tu veux dire… Maintenant que j’y pense, l’autre fois ils ont passé à la télé un reportage sur la Patagonie. Une vraie carte postale ! Et on m’a dit que Buenos Aires ressemblait à Paris…

– À vrai dire, ce serait plutôt quelque chose comme un mélange entre Paris, Madrid et Singapour…

Buenos Aires…

La fille illégitime, le fruit d’un ménage à trois entre la décadence de l’Empire espagnol, une francophilie déjà désuète et un gène corrosif non encore identifié, dû à la proximité magnétique du pôle Sud ou à la soif de vengeance des mânes de tous les Indiens massacrés pendant les conquêtes successives. Rêve d’Europe, métropole idéale abandonnée en pleine jungle, souffrant de gigantisme amazonien, d’arthrite prématurée, de misère foudroyante. Cruelle expérience génético-politique de toutes les entités bancaires occidentales. La Carthage qui s’autodétruit avec fracas chaque décennie. Fille aînée de la confusion et de l’arrogance. La ville la plus belle du monde sur l’échelle de Richter de la mélancolie. Éternellement en tête de tous les championnats de promesses jamais tenues.

Le cœur enfiévré d’un pays disparu, ou qui n’a peut-être jamais existé.

Mon Dieu, avoir fait tellement d’efforts pour quitter cette ville dans laquelle je me suis toujours senti étranger, et tout ça pour me transformer en l’un de ses ambassadeurs itinérants, à cause d’un simple délit de port d’accent porteño ?

– En tout cas, ce n’est pas un bon endroit où chercher l’exotisme, ai-je continué après un moment de vertige. Dans les zones visitables, tous les autochtones ont des airs d’Italiens ou de Polonais égarés, et toutes les grandes entreprises sont espagnoles ou françaises.

– Oui, les Américains sont terribles, ils sont partout, m’a-t-il répondu, plein de compréhension, mais atteint de la même surdité que le reste de ses compatriotes communautaires. Après, il a détourné la conversation vers des sujets moins épineux :

– Mais toi, tu habites en France, n’est-ce pas ? Comment ça se passe, la vie là-bas ? Ce n’est pas trop compliqué avec la langue ?

Tandis que j’explique sommairement mes relations de promiscuité avec la langue française, je les vois placer ma valise du côté vide du compartiment à bagages, à l’écart du reste de ses congénères. Peut-être les autres valises voyagent-elles ailleurs ? Peut-être le bus fait-il plusieurs arrêts au cours de ses douze longues heures de trajet jusqu’à la Ville Luminaire et ses cent mille monuments resplendissants ?

Paris qui brille et chante au loin, dans son doux murmure d’anonymat protecteur.

Maintenant, la vague de voyageurs s’avance pour la énième fois sur les écluses de l’autobus. Dix-neuf heures précises sont devenues sept heures bien avancées. L’agent amical se fraie un chemin entre le piquet de touristes et s’interpose pour maintenir l’ordre. La main gauche agrippée à la poignée, il agite la droite comme s’il chassait des mouches ou des démons ailés. « Tout le monde va monter, dit-il. Éloignez-vous un peu. » Personne ne bouge. « Ahmed, forme-moi une file ici ! », crie-t-il, mais son collègue est trop occupé à dégager à coups de pied les sacs retardataires sur les quais voisins pour venir lui prêter l’assistance nécessaire.

Les minutes se succèdent. L’ange sociable reste au garde-à-vous devant la porte, lançant des phrases amicales sans queue ni tête, comme une machine à sous détraquée. Puis, tout à coup, il se décide, parce qu’il faut que l’Autorité décide, à céder le passage. Comme si venait de retentir une cloche que Lui seul, dans son omniscience, pouvait entendre.

Pour autant, il ne recule pas et reste dans l’embrasure de la porte à faire le tourniquet humain et à ne laisser passer qu’un par un, à des intervalles incompréhensibles, les voyageurs déjà hystériques.

Je suis parmi les premiers à monter. Je me trouve un siège bien choisi : côté fenêtre, loin de l’écran télé, près de la porte. Les minutes durent et durent encore. Il y a des problèmes avec certains voyageurs. Il y en a un qui va en Andorre et s’est trompé de voiture. Une autre qui, au lieu d’un billet, a je ne sais quel coupon. Le chauffeur, un Français, émet un vrombissement du genre de ceux que ses compatriotes utilisent pour afficher une éternelle contrariété, puis descend fumer une cigarette.

Comme poussé par un souffle de l’au-delà monte alors Ahmed. Il prend un micro, fait une brève mais coquette balance de son et, après quelques boniments dans un espagnol de syllabaire, se lance sans transition dans une diatribe en arabe sauvage – je ne crois pas que ça puisse être du catalan. Il parle très fort, le micro hurle en larsen intermittent accompagnant son prêche apocalyptique, presque satanique, « en langues » (comme le disent, à juste titre, les évangélistes), qui augmente en fracas et en fureur tout en gardant le sourire. Les voyageurs, occupés par leurs bagages et leurs sandwichs, semblent lui accorder moins d’attention qu’à une statue vivante des Ramblas. Je me frotte les yeux, craignant d’être victime d’un mirage. Après environ une minute de tempête verbale, Ahmed conclut avec une dernière phrase en espagnol, remarquablement claire : « Préparez vos passeports. » Puis il descend poursuivre sa geste triomphale, canalisant de nouveaux et toujours inexpérimentés contingents de bagages.

« Étranges habitudes que celles de ces lignes économiques », me dis-je. Et je songe aussi à cet homme si sociable, qui profite de son travail de garde-frontière parallèle pour passer en revue la mappemonde. Globe-trotter en puissance qui se prépare à un tour du monde en recueillant de l’information de première main de la bouche d’immigrés plus ou moins exotiques.

Mais ce qui va suivre est évident. Non seulement évident mais logique, inexorable, le deux et deux font quatre des lois migratoires, une équation qui peut être éternellement révisée mais qui donnera toujours le même – atroce – résultat.

Et que celui qui ne l’a pas encore compris, ou qui ne s’est pas souvenu tout à coup que c’était en Andorre qu’on l’attendait et non pas dans l’anonyme mais soudain inaccessible ville de Paris, que celui-là se prépare à défendre bec et ongles le peu qui lui reste de vie clandestine.

Quant à moi, j’attends le dénouement avec impatience, comme un scientifique attend le fléau mortel qu’il a prophétisé, défiant le monde derrière ses papiers en règle et ses verres protecteurs.

Pour tuer le temps, je m’endors, ou je feins de le faire.

Un arrêt toilettes plus tard, nous arrivons dans un lieu étrange, perdu au cœur de la nuit. Sorte de péage fantôme, mal éclairé, pas très loin de la route. Camionnettes mal garées et bus en désordre. Des torches comme des Kalachnikov entre les mains de policiers fouilleurs de fourgons à côté de camionneurs qui donnent des explications que personne n’écoute.

Un fragment de cet espace inexistant que sont les zones de transit des aéroports, copié-collé sur la terre ferme.

La frontière.

Mais qu’est-ce que c’est que ça ? N’annonce-t-on pas partout, tout le temps, qu’il n’y a plus de frontières en Europe ? Où est passée la tant applaudie zone Schengen ? Et le slogan de cette compagnie d’autobus, peut-être celle-là même qui nous transporte, ce slogan qui disait quelque chose comme « pas de frontières entre nous » ?

Au fond, j’ai toujours su ce que cette phrase voulait dire ; elle m’a toujours donné des sueurs froides quand je la voyais exhibée triomphalement dans les salles d’attente et les couloirs du métro. Il n’y a pas de nous sans eux, et pas de frontières entre nous ne représente ni plus ni moins qu’une version fanfaronne de : encore plus de frontières pour eux.

Eux, c’est-à-dire les autres. Les immigrants, les immigrés, les clandestins, les tolérés, les charterisables, les jamais renvoyés, ceux qui marchent sur les collines, ceux qui marchent dans les bois, ceux qui arrivent par colis postal, toutes les victimes de mirages, ceux qui s’égarent en cours de route, les naufragés, les réfugiés de toutes les fins du monde. Bref : ceux qui n’ont pas reçu leur invitation au grand bal de Cendrillon, mais qui viennent quand même regarder de près la grande fête de la mondialisation heureuse où, pourtant, le mot « crise » est celui que tout le monde s’obstine à répéter.

Avant que ne sonnent les douze coups de minuit et que le rêve ne se transforme en cauchemar. Avant que tous les bus ne deviennent des citrouilles tirées par des rats et que les gardes du palais n’entrent en scène, avec leurs torches infrarouges et leurs interminables listes de suspects.

Plusieurs bus se garent docilement devant une baraque blanche. Le chauffeur, en un seul mouvement, éteint le DVD de Titanic qui, depuis un certain temps, semble tourner en boucle sans que personne ne le regarde, allume les lumières et descend. Quelques instants après, un garde-frontière de nationalité incertaine monte et hurle :

– Passeports !

Il commence son parcours par le fond du bus. On n’entend pas un murmure. Les voyageurs s’étirent et fouillent dans leurs bagages sans un bruit. Ou plutôt : tous les bruits sont amortis par la vibration de l’air conditionné, et par cette sorte de bruit blanc qui semble siffler sur toutes les frontières de ce monde.

Et dans ce silence, rebondissant contre les voûtes de mon crâne et peut-être contre celles du toit, tout en haut, décuple déjà le battement frénétique de mon cœur. Comme une discothèque ou une rave secrète au milieu de l’autoroute. Un petit tambour solitaire dans l’immense nuit de l’Europe.

Mais ce n’est pas la peur, cette fois : c’est plutôt le défi.

Cette fois, je suis bien préparé pour ce duel de minuit aux frontières du Wild West européen. Tous les laissez-passer en règle. Le chargeur rempli des visas adéquats. Un duel à dix pas, à dix rangées de sièges. Sous le soleil implacable des réflecteurs de minuit.

Même les moustaches buissonneuses de l’agent de police semblent extraites d’un vieux western spaghetti.

Je le sens se rapprocher et je tâte mes documents pour m’assurer qu’ils ne se sont pas désintégrés au moment de traverser la frontière.

Cinq… Quatre…

Derrière moi, un jeune homme qui a passé tout le voyage à recevoir des appels sur un portable à sonnerie ridicule (sorte de musique de supermarché de Bosnie-Herzégovine) n’a pas ses papiers. Je ne comprends pas quelle langue il parle. Je ne comprends pas non plus ce que lui répond l’agent de police : il semble lui signaler qu’il se trouve encore en Espagne. Le garçon tend une photocopie toute chiffonnée ; le policier lui réclame son billet, avec une voix de chien de chasse. Après, il passe au siège suivant et analyse avec un œil expert les complexes équations que forment mes visas et mes permis de séjour. Il me fixe de son regard froid et sévère, comme s’il voulait stocker dans sa mémoire chacun de mes traits, puis les transmettre télépathiquement à un lointain ordinateur central. Comme s’il voulait me faire comprendre qu’il n’est pas dupe, que nous nous reverrons.

Il me rend mes papiers et continue son chemin.

Finalement, il descend, emportant sous le bras un passeport décoré de caractères arabes qu’il a collecté au fond du bus.

Silence d’écran neigeux.

Minutes qui s’écoulent.

Je me lève, je descends du bus, je m’approche des chauffeurs qui sont rassemblés devant la baraque blanche et qui plaisantent bruyamment. Notre chauffeur s’arrête sec au milieu d’un éclat de rire et me jette un coup d’œil inquiet. Qu’est-ce que je veux ? J’explique que j’ai besoin d’aller aux toilettes. Il me dit que c’est pour ça qu’il s’est arrêté plus tôt. Je lui dis que c’est vrai, mais que les envies sont comme ça : inattendues, imprévisibles, etc.

Il lance quelques vrombissements et une paire d’insultes et me dit de courir, d’aller là-bas, au bout, de l’autre côté de la baraque et de la route, cette route sur laquelle des centaines de camions de marchandises transitent de pays en pays sans plus de soubresauts ni d’angoisses.

Je ne vomis pas. Je ne m’échappe pas à travers champs. Je n’ai même pas grand-chose dont je puisse me débarrasser. J’arrive simplement jusqu’à une falaise miniature presque précolombienne sous la lumière des étoiles et je fais ce que j’ai dit que je ferais. Puis je reviens en courant. Un individu à l’air maghrébin est en train de fumer devant la porte du bus. Je monte à toute allure tandis qu’une voix policière crie, dans un français approximatif : « Montez ! Montez immédiatement ! »

Au bout d’une minute, l’agent moustachu revient. Il dit au type qui se trouve derrière moi, celui du portable balkanico-dansant : « Vous, descendre. » Puis il ajoute, repliant le bras en forme de crochet : « Valisa. » Et on l’entend encore dire : « Non, pas de minute », alors qu’il est déjà de l’autre côté du bus, de ce fameux autre côté d’où l’on extrait les valises.

C’est encore lui : le langage presque onomatopéique des frontières, qui a si peu à voir avec l’anglais-espéranto virtuel et souriant des aéroports et des consulats. Une langue faite de bribes de mots, de tout un système morse de gestes implacables. Une langue pré-Babel spécialement conçue pour rendre encore plus féroces les hommes contre ceux d’entre eux qui ont eu la mauvaise idée de naître du mauvais côté des frontières.

La fille qui était assise à côté du jeune homme (peut-être) balkanique – une fille allemande aux seins géants et au visage d’ennui universel – dort ou feint de le faire. Dans une quinzaine de minutes, quand le sommeil s’emparera à nouveau du bus, et quand l’espace fantomatique, le trou d’air laissé par le corps du garçon au portable aura fini de se dissoudre, elle étirera les jambes et s’étendra lentement sur le siège vacant, effaçant ainsi les dernières traces de cette escarmouche frontalière ordinaire.

Le Vieux Continent est plein de ces vides. À certaines heures, dans certaines zones particulièrement fantasmagoriques, on peut sentir leurs vibrations, comme un hurlement silencieux qui voudrait parcourir le monde d’un bout à l’autre et anéantir l’humanité toute entière.

Je me lève et je vois, oublié par terre, un sac de supermarché. Sans doute quelques victuailles de dernière minute jamais entamées par le jeune homme des Balkans. Ou, dans le meilleur des cas, une bombe qui ne tardera pas à faire exploser le bus au milieu de la candeur de la nuit française.

Le chauffeur remonte d’un bond, rallume le DVD, redémarre.

La pauvre Kate Winslet pourra donc arriver une fois de plus, ruisselante, décoiffée et doublée en espagnol, jusqu’à la statue de la Liberté. Sur le canot de sauvetage bourré de monde, et plus tard sur le quai sous la fureur des travellings, elle se cachera de sa mère et de son fiancé, le perfide millionnaire, et versera des larmes silencieuses pour l’aventurier blond Leonardo Di Caprio qui a plongé à jamais dans les eaux glaciales de l’océan Hollywood rien que pour la sauver de la nuit et de la mort… Émouvant, n’est-ce pas ? Et cependant, l’insensible autobus semble s’être endormi aussi rapidement que possible, ne prêtant aucune attention à toutes ces souffrances.

Quant à moi, je me sens envahi par un mélange d’horreur et de vague culpabilité.

Se pourrait-il que je sois ne serait-ce qu’un pour cent coupable, par le biais de mes raisonnements et de mes calculs de probabilités, de la capture de cet homme ? En réunissant dans ma paranoïa infinie d’immigrant semi-légal toute une série de pistes invisibles pour le reste des mortels, avais-je fini par sceller ce guet-apens migratoire ? Avais-je dévié vers une autre victime le piège qui m’attendait, moi, depuis les siècles des siècles, préparé par des sortilèges migratoires ancestraux lancés contre mon peuple à l’heure d’abandonner la Terre promise ?

Les raisonnements peuvent-ils précipiter les événements, ou seulement leur courir derrière en vain dans leur chaotique succession de causes et d’effets infinis ?

Indifférent à tout et à tous, le bus continue son chemin sans jamais jamais s’arrêter, jusqu’à atteindre l’aube et la canicule parisiennes.