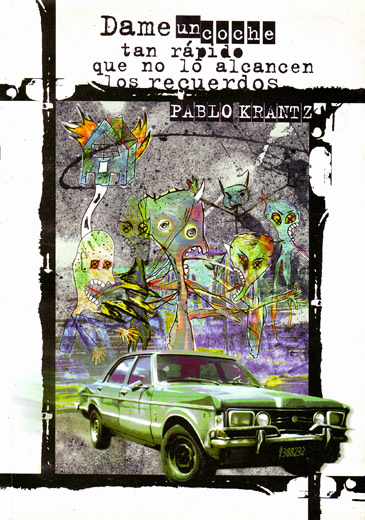

Dame un coche tan rápido que no lo alcancen los recuerdos

Libro de cuentos

Porca Miseria Grupo Editor (Argentina, 1997)

80 páginas

Un caso de hipnosis

Esa noche mis padres se habían ido a una fiesta a miles de kilómetros de casa. Casi podía oírlos atravesar los suburbios a bordo del viejo Fiat, discutiendo sobre dinero entre el estrépito de los grillos y las marquesinas.

Yo, que tenía sólo nueve años, había quedado en manos de dos de las hermanas Klaitzer. Eran éstas una buena docena de chicas que habían venido de Misiones a Buenos Aires a trabajar de mucamas y hacer carrera. No se parecían para nada entre sí —tal vez sólo fingiesen ser hermanas para recomendarse mutuamente—, pero parecía unirlas un lejano origen alemán laboriosamente mezclado con pura sangre indígena.

Nada más distinto que aquellas dos muchachas: Miguela era rubia, diminuta, de pechos inmensos; una vez que empezaba a hablar ya no había nada capaz de detenerla. En cambio, Isabel era morena, extremadamente delgada y alta como un periscopio. En ella, un tímido “Sí” era una verdadera demostración de locuacidad.

Durante la cena yo me preguntaba qué hacer si mis padres se perdían por el camino y nunca regresaban. ¿Iría a vivir a Santa Cruz con mis abuelos? ¿En qué gastaría el dinero de la venta de la casa? Se me hizo agua la boca pensando en aquel soldado robot tamaño hombre que exhibían en una galería de Florida.

Pero debía ser sensato. Lo primero era comer.

Me sentí culpable de no estar apenado por la posible muerte de mis padres. Traté de llorar, pero fue en vano. Así que me fui a mi cuarto y en la oscuridad recé para que regresaran a casa sanos y salvos, tal como tantos padres y parientes cuyos niños, desnaturalizados o ateos, habían olvidado pedirle a Dios su protección. Yo me imaginaba a Dios como una especie de Capo Mafioso, que podía llegar a encarnarse hasta en un patito de goma, y que concedía su protección tan sólo con que uno se acordara de pedírsela.

Aquella obra de salvataje multitudinario me había cansado. Así que fui a sentarme frente a la furiosa TV, en el sillón, entre las dos chicas. Y la noche y la programación se deslizaban por su curso natural cuando se oyó un ruido seco, poco más que un chasquido, y nos quedamos a oscuras. Corrimos a la ventana. El apagón era en todo el barrio. El cielo estrellado era una trampa llena de invisibles y palpitantes bombarderos chilenos. Tantas noches nos habíamos escondido bajo la gran mesa de madera o en los huecos de las puertas, en prácticas de “oscurecimiento” —como pobres almas ciegas aguardando el estallido. ¿Cuánta gente habría muerto esa vez? ¿Salvarían mis plegarias a mis padres de los choques múltiples y los francotiradores? Quise volver a rezar, pero me daba vergüenza hacerlo delante de las chicas-por-hora, y no me atrevía a internarme solo en la oscuridad de la casa. Así que tuve que abandonar a mis padres a su suerte.

Isabel encendió un par de velas. Nos sentamos alrededor de la mesa, como refugiados venidos de todas partes del mundo a pasar la eternidad entre penumbras.

—¿Y si jugáramos a la copa? —preguntó Miguela. Quería invocar algún espíritu. Sus inmensos pechos necesitaban la presencia de un admirador.

—No delante de Pablito —le contestó Isabel, pero su rostro egipcio se contrajo en una mueca cruel.

Se rieron, y sus oscuras risas fueron chocando por las paredes de la vieja casa como murciélagos ciegos, hasta ocultarse en el hueco de las persianas. Aún deben estar ahí.

—¿Sabés que se murió la vieja Fernández, la de la esquina de casa? —empezó Miguela. Había ido a pasar unos días en casa de los padres Klaitzer y había regresado repleta de chismes nuevecitos, cientos de anécdotas misioneras que reservaba para iniciar conversaciones en momentos difíciles. Estaba tratando de encender con un pequeñísimo fósforo el oscuro mecanismo de la conversación nocturna.

—¿En serio? —le dio ánimos la otra que, pobre, tenía el poder de conversación de una esfinge.

—Sí. Dicen que fue la bruja Zulema que le hizo un daño. Primero, de un día para el otro le aparecieron muertos todos los gatos. ¿Te acordás que tenía como mil? ¡Cómo lloraba y se persignaba la pobre! Después le hicieron cruces de sal frente a la puerta, y la Fernández amaneció con los brazos y las piernas todos llenos de llagas.

—¿Llagas?

—Sí. Decía que se le había metido algo adentro. Nadie le daba bola, porque todos sabían que la vieja estaba medio chiflada. Cada vez que se acostaba se ponía a gritar. Decía que la Zulema se le aparecía convertida en serpiente, una serpiente roja y brillante como toda hecha de espejos, y se le deslizaba por la espalda, pero del lado de adentro. A los dos días la vieron arrastrándose por el polvo de la calle, con los ojos rojos como monedas oxidadas. Pedía a los gritos un poco de agua, se la daban y la escupía y decía que tenía gusto a muerto, y vuelta otra vez a pedir. Al final una mañana la encontraron dura en el techo de su casa. Y cuando la estaban velando, de la boca le salió una yarará…

—¿Y qué pasó? —preguntó Isabel, sobresaltada.

—La corrieron a escobazos. Y llamaron al padre Alfredo para que viniera a exorcisarla. ¡Parece que recién entonces la cara se le cayó para el costado y se quedó ahí bien muerta! ¡Y lo peor de todo no es eso!

—¿Qué?

—Resulta que fueron a buscarla a la Zulema y estaba tirada en la cama, toda llena de golpes y de moretones, como que le habían dado una paliza con un palo o…

—¡Con una escoba! —gritó Isabel.

Era una escena absurda. Todo el tiempo me estaban echando miradas de reojo para ver si conseguían asustarme. Ignoraban que para un chico de ciudad endurecido por las películas de terror aquellos cuentos de pueblo eran casi como chistes. ¡La verdad era que había visto mucha más sangre en la TV del mediodía!

Y convengamos en que a alguien que ha participado del asesinato de sus propios padres ya muy pocas cosas pueden impresionarlo.

—Eso me hace acordar de una historia que contaba el tío Carlos, antes de morirse de fiebre amarilla. Resulta que una noche en un viaje con la lancha se perdió por un brazo medio raro del Paraná. Al final llegó a una isla y un tipo barbudo se le puso a hacer señas. Estaba borracho como un taladro. Lo invitó a jugar a las cartas con unos demonios que había invocado…

—Cinco eran los tipos y hasta los dientes los tenían afilados. Uno que tenía tatuado un escorpión en la frente lo agarró al primo Eduardo y le gritó: “¡Ahora vas a arrepentirte hasta de haber nacido, infeliz!” La tía, que era medio bruja, se dio cuenta de que algo raro estaba pasando y…

Siguieron así un buen rato, cada vez más decepcionadas porque no conseguían asustarme. A esas horas ya no quedaba sitio en las cárceles, ni canales en las tevés. El hálito del crimen rondaba las calles. Los milicos tiraban bolsas negras al río, una tras otra, como si en verdad no contuvieran más que malezas. Hacía unos meses, un helicóptero del Ejército nos había disparado por error en plena avenida Libertador: un colega mío de ocho años aún estaba internado. Y todas esas torpes, casi cómicas historias pueblerinas no podían ni competir con el campeón rumano Drácula, ni con el crédito inglés, el Hombre-Lobo. ¡Ni que hablar de nuestros propios campeones del asesinato misterioso!

Fue entonces que tomé la palabra:

—Eso me hace acordar de una historia que me contó mi vieja hace mucho. Resulta que una vez, cuando vivían en Campo del Cielo, cerca de las reservaciones indígenas, pasó que la esposa de Don Emilio Podestá, el caudillo de ahí, esperaba un chico. Era su segunda mujer, una chica de unos veinte años. Todo el pueblo estaba frente a la casa, esperando a ver qué pasaba. Se decía que un brujo indio se la tenía jurada a Don Emilio, y que se lo había visto rondando por ahí. De la calle se escuchaban los gritos de la madre. Y de golpe los gritos se hicieron más fuertes y vino un largo silencio, hasta que al final salió el doctor y dijo que era un varón. Pero estaba pálido, con los ojos desencajados. Tartamudeaba… Todos se dieron cuenta que algo andaba mal. Y al chico ni lo mostraron. Después dijeron que había nacido prematuro y no había podido sobrevivir. Pero esa noche la casa se incendió y todos los sirvientes murieron. Y al médico lo encontraron tirado en un callejón con un tiro en la cabeza…

Yo sabía que las tenía en mis manos. Podía sentir sus respiraciones angustiadas, sus corazones enloquecidos bombeando codeína para sus nervios a punto de estallar. No sé qué las asustaba más, si la historia que les contaba o el chico de nueve años que hablaba con voz de viejo. Una palabra en cierto tono que sólo yo conocía, un mínimo gesto de mis manos podía quitarles la vida como se quita un pendiente, o enloquecerlas para siempre.

Los inmensos pechos de la diminuta Miguela palpitaban con el ritmo de su corazón, que a la vez yo manejaba con mi voz… Tenía los ojos rojos, empequeñecidos de sexo sobrenatural, de temor y lujuria mística. Si en lugar de inútiles matemáticas yo hubiera estudiado para ser ventrílocuo, hubiera hecho que fueran los muebles quienes terminasen de contar mi historia.

—Tremendos rumores corrían por el pueblo, uno más extraño que el otro. Algunas casas se prendían fuego sin explicación. Se decía que se habían visto jaurías de lobos por las calles perdidas de la madrugada. Gente sin enemigos desaparecía sin dejar rastros. Y sobre todo en el entorno del caudillo las muertes misteriosas se multiplicaban. Don Emilio apenas salía, y se lo veía flaco y demacrado…

Sin embargo, yo sabía que cuando terminara mi relato perdería todo aquel poder y volvería a ser un niño. Y entonces me mandarían a la cama, mortalmente humilladas. Por eso trataba de retrasar el final, pero ya se me iban agotando las posibilidades. Fue mi primer lección literaria, que no sé si alguna vez aproveché: todo mi poder era el del misterio que me envolvía, pero ya no me quedaba terreno para seguir tensándolo. Mis mil y una noches habían llegado a su fin. Tal vez fuera tan sólo por soberbia, por demostrarles que, por más niño que fuera, yo era incapaz de desatinos, que continué y lo expliqué todo (¡oh, cómo habría deseado poder deshacerme en el aire!) —y por eso sería decapitado esa misma noche.

—Y la familia del caudillo se fue a vivir a Europa, y nunca más se los vio por el pueblo. Y dicen que la chica que dio a luz a una serpiente salió corriendo por los campos y nunca volvió…

Miguela me miraba horrorizada, como a una piedra que de pronto se pusiera a hablar, o un pájaro a jugar a las cartas. Parecía haberse tragado una anaconda. No sabía que yo me había entrenado durante años, bajo las colchas, contándome historias para conciliar el sueño, como un gurka cuenta-cuentos —pues desde los cinco años creía que detener el pensamiento era imposible a menos que se golpeasen las puertas del Sueño continuando mentalmente los sueños de la noche anterior.

Yo mismo me sentía asqueado por mi relato. Pero Isabel, menos sensible que su hermana —parecía que su condición plana la había amargado para siempre—, se levantó y me dijo lo que yo más temía:

—Bueno, Palico, ya es hora de acostarse.

Era obvio que ella no padecía ni los inconvenientes ni los beneficios de una frondosa imaginación. Terminé solo en mi cuarto, y mientras las sombras de las paredes se volvían más y más amenazantes, y la pálida luz de la luna hacía surgir serpientes de cada rincón, yo deseé con todas mis fuerzas que mis padres regresaran otra vez con vida.